|

ひとつの建築を構成する諸空間を分類すると、幾つかの単位空間とそれをつなぐ部分とで構成されていることが分かると思います。例えばn-LDKと称される一般的な住宅が玄関やリビングルーム、子ども部屋などと廊下や階段の部分とでできていて、それらのつながり方によって空間体験が大きく異なることは容易に想像できるでしょう。

ひとつの建築を構成する諸空間を分類すると、幾つかの単位空間とそれをつなぐ部分とで構成されていることが分かると思います。例えばn-LDKと称される一般的な住宅が玄関やリビングルーム、子ども部屋などと廊下や階段の部分とでできていて、それらのつながり方によって空間体験が大きく異なることは容易に想像できるでしょう。

具体的に言うと(実際にそのような使い方をしたかどうかは別として)桂離宮の書院のように部屋から部屋へとふすまを開けるだけで直接つながっていく空間での体験と、同じ桂離宮でも、その回遊式庭園のように滝や茶室などが飛び石などの園路によってつなげられている空間での体験では、ひとつの空間体験をひとつの点として時間軸に沿って数直線上に表わすとその散らばり方が違ってきます。つまり前者では空間そのものは接しているものの、ひとつの空間体験と次の空間体験とは体験が連続するので図は線になるのに対して、後者では体験は不連続なので点線になります。更に事務室やスーパーマーケットのような均質空間では空間体験はひとつの点で表すことができるでしょう。

このように連続感は空間体験に欠くことのできない、空間の持つ性能のひとつだと考えられ、ひとつづきの空間でも空間体験の「連続」は様々な様相を見せるのです。更には不連続な体験においても、日本庭園の飛び石の打ち方に決まりがあるように、その体験の散らばり方に例えばリズムのような別の『本質』を発見することもできるでしょうし、今だ見ることのない、無限の点が並ぶ数直線のような空間に思いを馳せるのも楽しいと思います。

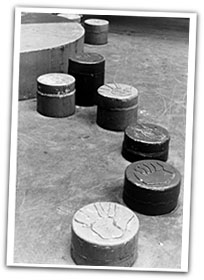

京都市左京区田中(写真:加藤聖子) |