|

丸はフリーハンドで描こうとすれば大変やっかいなかたちである。ただコンパスがなくても、それが野外であれば、中心を決めるくいと長い棒と、その先に地面をひっかくものさえあれば正確な円はいとも簡単に描ける。すなわち、円はどんな幾何学的形体よりも最も単純な操作で描ける。かつ、最も人のにおいがする。古代遺跡のストーンサークルやストーンベンジが人工的造形物と感じられるのも円だからであり、人の存在証明となってきた。

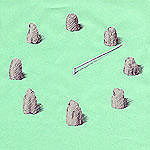

丸はフリーハンドで描こうとすれば大変やっかいなかたちである。ただコンパスがなくても、それが野外であれば、中心を決めるくいと長い棒と、その先に地面をひっかくものさえあれば正確な円はいとも簡単に描ける。すなわち、円はどんな幾何学的形体よりも最も単純な操作で描ける。かつ、最も人のにおいがする。古代遺跡のストーンサークルやストーンベンジが人工的造形物と感じられるのも円だからであり、人の存在証明となってきた。

また、円弧上から必ず等距離のところに中心があり、求心性を生むという特徴も、現実生活の中で生かされている。中華料理の円卓や、国際解議場の円卓会議は、ヒエラルキーを生まないという意味において、それ以外にはありえない空間配置である。xyz軸が支配的な場において、円形は四角とは異なる重要な役割をはたしている。かつ、球、正方形、長方形も、必ず円に内接するかたちである。正多面体もそうである。すべて、各頂点から等距離の中心を持つかたちである。

また、円弧上から必ず等距離のところに中心があり、求心性を生むという特徴も、現実生活の中で生かされている。中華料理の円卓や、国際解議場の円卓会議は、ヒエラルキーを生まないという意味において、それ以外にはありえない空間配置である。xyz軸が支配的な場において、円形は四角とは異なる重要な役割をはたしている。かつ、球、正方形、長方形も、必ず円に内接するかたちである。正多面体もそうである。すべて、各頂点から等距離の中心を持つかたちである。

また、視点を宇宙に広げるなら、太陽のまわりを地球は公転し、月はその距離と質量によって地球のまわりを回っている。すなわち、円形を描く点の持つ質量や、速度もパラメーターに組み込むと、楕円形や振子運動、波の動きや人間の歩行すら、円運動から派生したものといえるのである。逆説的にいうなら、森羅万象は円運動につきるといっても過言ではなく、円形はその最もシンプルな、静的な表現であって、人類がそのかたちを、最も原理的な意味論の象徴としてきたこともある意味で当然なのである。円や球の持つ、完全無欠性や求心性は、人の知性の理想形態だともいえよう。

また、視点を宇宙に広げるなら、太陽のまわりを地球は公転し、月はその距離と質量によって地球のまわりを回っている。すなわち、円形を描く点の持つ質量や、速度もパラメーターに組み込むと、楕円形や振子運動、波の動きや人間の歩行すら、円運動から派生したものといえるのである。逆説的にいうなら、森羅万象は円運動につきるといっても過言ではなく、円形はその最もシンプルな、静的な表現であって、人類がそのかたちを、最も原理的な意味論の象徴としてきたこともある意味で当然なのである。円や球の持つ、完全無欠性や求心性は、人の知性の理想形態だともいえよう。

多くの食器類が丸いかたちをしているのはろくろ成形という回転するターンテーブルから生まれるからである。このような事例を探していけば、興味はつきないであろう。

(上)ローマ、パンテオンの天空窓

(中)イタリア、アルベルベロの民家

(下)ガラス窓の最初期のスタイル

|