【学習のポイント】テキスト科目「情報デザイン演習I-1(グ)タイポグラフィ1」

タイポグラフィという学問は、歴史や思想、文化を内包する重厚長大な物語であると言えるでしょう。15世紀の半ばヨハン・グーテンベルクによってかなり精巧な金属活字が発明され、印刷術はヨーロッパ全土に広がって「最先端技術」はじわじわと浸透しました。各国の王様は活字を彫る者、鋳造ができる者、印刷ができる者、製本ができる者を集め自国のために書物を印刷したのです。それまで書物は手本を元に1冊ずつ手書きで写し取る「写本」しかなく、それを手に入れることができたのは教会や貴族だけでした。

では、その歴史や物語はどう調べればいいでしょうか。まずテキスト『イラストレーションの展開とタイポグラフィの領域』の第8章を読んでみましょう。活字版印刷以前の話から始まり、デジタルタイプの登場まで解説されています。

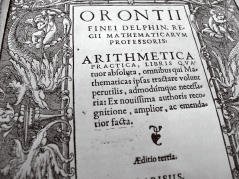

フランスの国王シャルル7世は、印刷術を知るために造幣局の局長だったニコラ・ジェンソンをヨハン・グーテンベルクの工房へ送り込みます。ジェンソンはそこですっかり印刷術の魅力にとりつかれ、その後ベネツィアで独立しローマン体の祖と呼ばれる活字を作りました。ベネツィアではアルダス工房からも美しい活字を使った美しい書物が作られ、フランスの国王フランソワ1世の側近だったジェフロア・トリィはアルダス工房の書物に使われている活字以上に美しい活字を作ろうと試みます。活字父型彫刻士のクロード・ギャラモンを説得しその結果フランスらしいエレガントな活字が生み出されました。ギャラモンの活字はその後の活字彫刻に影響を与え、各国で印刷の黄金期を迎えます。

イギリスでは、ウイリアム・キャズロンやジョン・バスカヴィルらが、イタリアではジャンバティスタ・ボドニがそれぞれ美しい活字を作り、様々な書物が印刷され、人々は書物を手にする喜びを得たのです。

その後印刷術は、次第に産業、商業として発達します。美しかった活字は消え失せ、単に売れる粗悪な活字が乱造されるようになり、印刷の魔の1世紀などと呼ばれるようになりました。その一方でモノタイプ社のディレクターであったスタンリー・モリスンは、美しかった古典活字の復刻と新しい時代の活字を次々とプロデュースし、エリック・ギルによるパペチュアやギルサン活字、新聞タイムズの新しい新聞用活字タイムズ・ニュー・ローマンを登場させ、その博識な研究でタイポグラフィを学問とする論文を多く残しています。

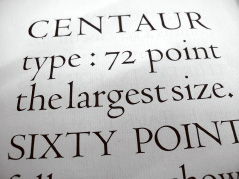

第2次世界大戦後は、スイス生まれのアドリアン・フルティガーによってニコラ・ジェンソンのローマン体の骨格を持つ20世紀の傑作と呼ばれるユニヴァースを、ドイツ人ヘルマン・ツァップはフィレンツェのサンタクローチェ大聖堂でみた墓碑にヒントを得てローマン体とサンセリフ体を融合したセリフレスローマン体のオプティマを発表しました。このように活字は互いに影響されて生まれてきました。歴史に踏み込んでみると潮流が表れて理解がしやすくなります。グーテンベルクの発明から約550年の時を経て活字は金属からデジタルになりましたが本質は何も変わっていません。この演習を通じてタイポグラフィの世界に触れてください。

佐藤淳

ギャラモン活字

ギャラモン活字

セントール活字

セントール活字