【教員コラム】「課題攻略トレーニング1」アイデアをカタチにすること—松本朋子

今回は「アイデアをカタチにする」の「カタチにする」について考えていきます。どんなに良いアイデアもカタチにならなければ、またうまく伝わらなければ価値を生むことはできません。情報デザインコースの皆さんは何度も聞いた言葉だと思います。

アイデアというと新しい商品やシステムを思い浮かべるかもしれませんが、もっと身近なところで、例えば皆さんがテキスト課題のプランやコンセプトを伝えるために提出する「制作レポート」を例にあげてみましょう。制作レポートを見ていつも感じることがあります。この人はなぜこの書体を選んだのだろう? なぜ行長(文章の折り返しまでの1行の文字数)はこんなに長いのだろう。なぜ行間はこんなに狭いのだろう。なぜ見出しを付けないのだろう。なぜ図を添えないのだろう。…なぜの連続です。指定がないからでしょうか。図を付けろと指示がないからでしょうか。書体も文字の大きさもレイアウトも自由に選択できるのに、なんて勿体ない…と思うのです。情報デザインを学んでいる皆さんには「情報を伝えるための最善の方法は何か」ということに常に考えをめぐらせて欲しいと思います。何を選ぶかと同じくらい「何を選ばないか」も重要だという意識を持ってください。

最近読んだ本(スコット・ベルスキ、関美和訳『アイデアの99%』英治出版、2011年)の中に、「アイデアの実現」について共感できる言葉がたくさんありました。以下に一部紹介します。

「創造的なエネルギーに整理力が結びついたとき、アイデアが実行され、成果が生まれる/アイデアの実現を支える手法は直感とは対極にある/決めたアイデアに関しては、合理的でロジカルに考えなくてはいけない/発想と実行を上手に切り替える/制約は私たちのエネルギーを管理しアイデアを実現する助けになる/なんらかの枠組みがなければ、頭の中の発想に浸るだけの自己満足になりかねない/アイデアの欠点や疑問を表面化させる能力『疑う力』や視点を養わなくてはいけない/自ら進んでフィードバックを求め、それを取り入れる/作品づくりの目的は周囲を刺激したり社会に役立ったり他者に共感してもらうこと/アイデア実現の大きな要素の1つは粘り強さ/足したり引いたりしながら、最終的に作品として形にする」

これらの言葉は皆さんの作品制作にも応用できるのではないでしょうか。アイデアを実行に移す段階ではそれを論理的に捉え、整理し、ときには疑いの目を持って自分の作品に問いかけ、発想と実行のスイッチを切り替え足したり引いたりしながら作品を完成させていく。課題の制約や教員のアドバイスもプラスのエネルギーに変えて課題に取り組んで欲しいと思います。

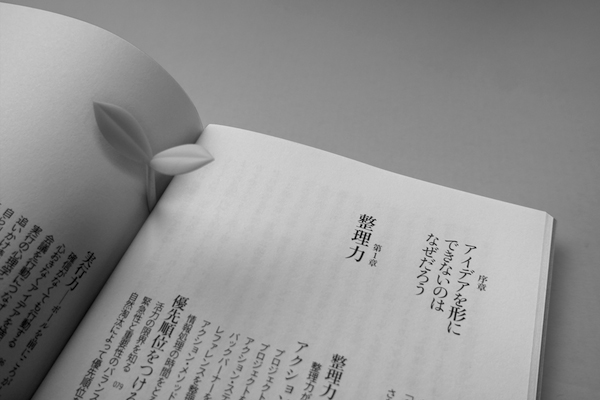

さて、図版は最近の私の「いいね! 」です。双葉の形の黄色いブックマーク。植物の芽を栞にするアイデアももちろん優れているのですが、何より大き過ぎず小さ過ぎない程よい存在感と、シリコン製のしなやかな質感、葉っぱの微妙な膨らみやエッジのきいたディテールが抜群に気に入っています。本を閉じると葉も閉じてそっと折り畳まれ、本を開くとぴょこんと立ち上がります。電車の動きに合わせてゆらゆら揺れたりもします。アイデアと表現が結びつく心地良さを実感させてくれるのです。

松本朋子(教員)

スプラウトブックマーク